天通一号卫星移动通信系统

天通一号的研制起源于2008 年“5.12”汶川大地震,在抢险救灾的紧要关头,国外卫星移动通信系统因为其内部原因停止服务长达10多个小时,给救援现场带来不可估量的损失。

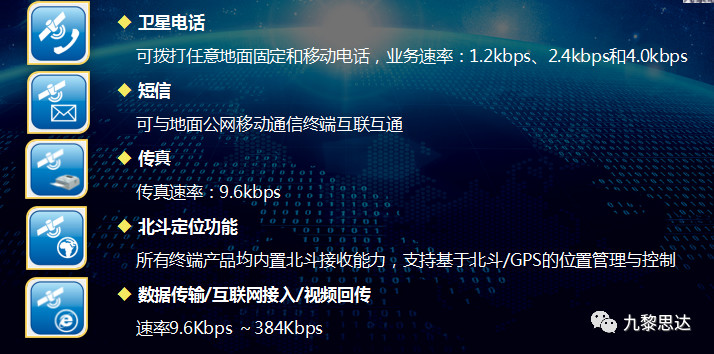

2008年7月,中科院孙家栋、沈荣骏院士联名上书,呼吁加快我国自主的卫星移动通信系统建设。首要任务就是确保我国遭受严重自然灾害时的应急通信,填补国家军民用自主卫星移动通信服务的空白,为个人通信、海洋运输、远洋渔业、航空救援、旅游科考等各个领域提供全天候、全天时、稳定可靠的移动通信服务,支持语音、短消息和数据业务。发生自然灾害时,天通一号的应急通信能力可以发挥极大作用,此外,天通一号最主要的优势体现在终端的小型化、手机化,便于携带。

2011年,我国首个卫星移动通信系统——天通一号卫星移动通信系统工程正式启动。

2013年,工信部设立03科技重大专项,支持天通一号系统的研制。

2016年8月6日,我国在西昌卫星发射中心成功发射“天通一号”01星。这颗卫星的发射成功,开启了我国拥有自主卫星移动通信系统的时代,打破了国外在我国卫星移动通信领域和市场的垄断,逐步构建起天地一体无缝衔接的移动通信网络。

天通一号01星为军民共用,卫星由中国航天科技集团研制,军用管理单位为战略支援部,民用管理单位为工信部,民用地面业务(系统运营和宣传推广)由中国电信集团公司负责。 频段:用户链路S进入频段,抗雨衰(电波雨层中引起的衰减)能力强。

天通一号01卫星基于东方红四号平台研制,发射重量5400kg,定点与东经101.4度,设计寿命12年。 02星和03星将逐步进化,采用全新的东方红五号卫星平台,提高整星功率和天线口径,支持更大容量的宽带通信。

“天通一号”01星位于36000公里距离的地球同步轨道卫星,与地面移动通信系统共同构成天地一体网络,多波束覆盖,提供话音、传真、数据和图像等业务。它由多颗卫星组成:第一期卫星有3颗,分别为天通-01、天通-02、天通-03。

天通-01星主要覆盖我国领土和领海,天通-02、天通-03星分别在天通-01星东西两侧设置,形成对太平洋中东部、印度洋海域

及“一带一路”区域的常态化覆盖。